■本报记者 王雪瑛

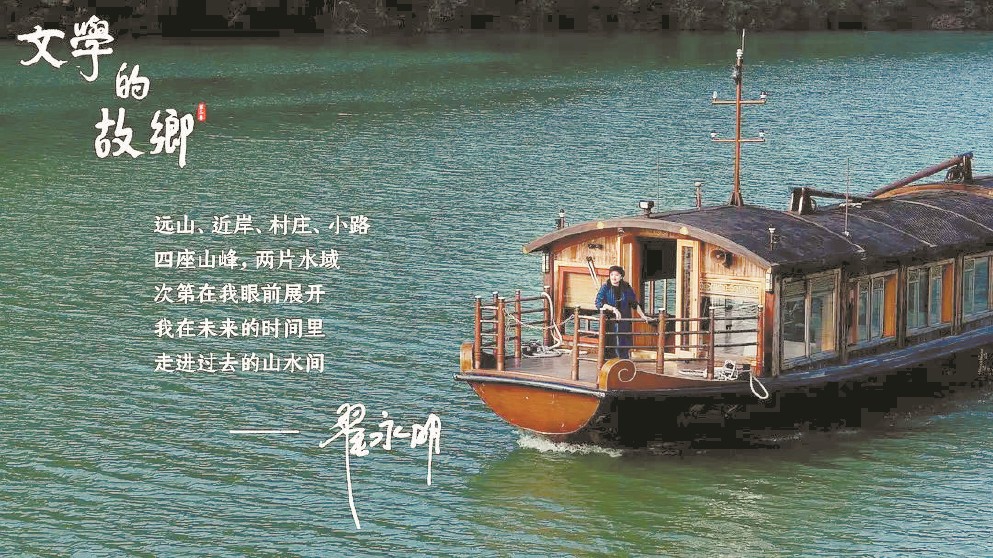

“我的故乡在林野,我的故乡在旅途。”作家张炜在《文学的故乡》第二季中如是说。六集纪录片《文学的故乡》第二季近日在央视纪录频道完成首播。作为国内首部以地域视角解读文学创作,展现中国当代作家群像的纪录片,延续了第一季探寻文学原乡的基本主题,跟随韩少功、张炜、叶兆言、翟永明(诗歌)、刘亮程(散文)、莫言(话剧)重返故乡,探寻他们的创作历程与精神原乡的内在联结,揭示“生活的故乡”如何升华为“文学的故乡”。

该片总导演、北京师范大学纪录片中心主任张同道在接受本报记者专访时表示:“《文学的故乡》第二季关注作品体裁从小说拓展到戏剧、诗歌和散文,我们想用影像告诉大家,文学是如何发生的,在视听语言上更加新颖,突出意象再现,借助想象的翅膀在文学旷野上翩翩起舞。”

纪录片如何勘探文学现场

碧水连绵青山倒映着蓝天,一叶小舟在湖湘山水之间扬波而来,韩少功双手划桨诉说着心中念想;张炜走在苍翠林野如数家珍地呼唤草木,为读者准备着原野盛宴;明代城墙穿过绿色树林延展历史的纵深,叶兆言的手轻抚着城墙的灰砖;夕阳中刘亮程驾着马车往沙漠中去,相遇的是金灿灿的向日葵;翟永明与诗人朋友们围坐在金色麦浪中,对着咕嘟飘香的火锅轮流朗诵诗歌;莫言握着莎士比亚铜像的手,发愿要创作出世人可见的戏剧……这不是AI制作的魔幻短视频,而是《文学的故乡》第二季中实景拍摄的真实影像。

六位作家带着自身的文化地理,从湖南汨罗、山东龙口、四川成都、江苏南京、新疆沙湾到山东高密,塑造出迥然不同的文学形象,张同道表示:“我们用镜头回溯他们在家乡的童年与成长,如何影响他们创造出迷人的文学版图,形成独特的语言风格和审美特征,我要拍出文学是如何发生的。”

《文学的故乡》以作家为中心,通过作家的讲述,走近作家的日常,贴近作家的内心,围绕着作家与故乡,作家与作品,以诗意与写实结合的视听语言,展开一个辽阔又切近的艺术场域,从新疆戈壁到南海之滨,从湖南丘陵到山东半岛,从南京古城到成都平原,从北京、苏州、杭州到香港,第二季的拍摄行程超过四万公里,时间跨越两度春秋。

故事片用演员的表演来塑造人物展开故事,纪录片怎样表现作家的创作与文学的力量?《文学的故乡》第二季不断探索视听表达的新空间,张同道坦言,诗歌和散文如何表达成为本季拍摄的最大难题。翟永明诗域宽阔,诗风多变,还跨界绘画创作,不能像小说一样找到文学地标,但成都的文化生态孕育着她的艺术创作。“我从一首关于火锅的诗歌得到灵感,拍她的开篇便是诗人们在麦田里的火锅诗会。刘亮程真是一个有经验的车把式,赶着马车从生活起步,他通过文学,抵达哲学之境。这也是我对他散文的理解。”

韩少功指着湖南汨罗的一排旧房子说,当年下乡就住这儿,寻根小说《爸爸爸》中丙崽的原型是当年的邻居。“文学有根,文学之根应根植于民族传统文化的土壤里,根不深,则叶难茂。”文学现场是《文学的故乡》呈现的核心要素,也是纪录片的重要看点。张同道在拍摄过程中注重细节的“颗粒度”,让观众犹如回到当年的文学现场,了解经典作品中人物等要素的由来。在山东龙口一个社区,老人讲起“鲅”往事,原来《九月寓言》里的寓言故事来自张炜的童年记忆;当刘亮程走进新疆沙湾当年的地窝子,其实他敏锐的声音描写,“一到深夜地下的声音便窸窸窣窣”是他真实的儿时经验;当叶兆言穿行于江苏南京一个老旧小区,可见小说《璩家花园》里的人物天井就住在这里。作家回到文学现场的讲述让观众感受故土的风物人情如何潜移默化地影响着作家,他们的文学创作如何从故土与生活中汲取灵感,抽穗生长。故乡之于作家,不是简单的地理坐标,而是不断被回忆、被书写、被重新创造的精神世界。

新媒体时代的文学寻根

《文学的故乡》第一季与第二季,相隔5年,在新媒体时代文学创作与传播发生着新变,品类繁多的短视频不断刷新受众的关注“时长”。那么,50分钟纪录片,张同道主创团队有没有“时长”的焦虑?

当下是不断提速的社会,很多人使用倍速来刷短视频、微短剧,而对这部纪录片每集50分钟的片长,张同道袒露心声:“我没有‘时长’焦虑。一些短视频、微短剧能够赢得相当的消费空间,但是在未来的风中,会像泡沫一样消散,而我相信今后《文学的故乡》还会有人看,百年之后的价值会更大。”

在青年评论家杨毅看来,《文学的故乡》对当代作家的纪实性展现,是活生生的影像史料,既有作家的自述,也有相关亲友和评论家的印证,比文字材料更生动鲜活,也补充了某些不曾提及的内容,在彼此对照中,我们可能发现新的研究方向。《文学的故乡》总策划、北京师范大学教授张清华关注的是“故乡”在他们灵魂中烙下的印记,他们精神成长中鲜为人知的部分。“历史在我们这代人心中发酵出了什么?我们有着接近的成长经历,他们如何成长为作家,总结出代际普遍性的经验,写出启迪人心的艺术力作。”

《文学的故乡》第二季呈现作家文学的根脉在故乡泥土里生长,延展出丰富的经验世界,给文学创作提供丰盛的养料。在AI参与写作的当下,对观众,特别是青年一代理解文学的原创性、文学的价值,有什么启示?

“在城市化的进程中,过去的生活方式、民风习俗都在弱化,重新强调‘故乡’的视角和记忆,对于每一代人的心灵都非常重要。《文学的故乡》对青年一代了解历史,理解我们生活的来处,理解当代中国社会,很有帮助。一个文明和健康的社会,向着希望和未来的社会,应该有完整的历史记忆,有正确的历史观和价值观。”作为高校教授,张清华告诉记者,他会推荐学生看纪录片,强化他们对于文学与写作的深度理解,有助于他们塑造文学观与生命观。

张同道表示,AI写作难免偏向套路化的文学娱乐,没有故乡给予作家那种血脉相连的生命体验,而文学的价值在于对人类生命经验的审美表达,这是AI写作无法取代的。“文学对于我们的意义是基于人类生命的一次性,我们的生老病死、喜怒哀乐、爱恨情仇、悲欢离合,让我们体会人性的复杂,心灵的丰富,如果离开了肉身生命的经验基础,写得再好,也不会感动我们。”张清华认为,在人文领域,特别是文学艺术的创作应该是最后一个使用AI的领域。

文学和故乡不是新鲜的话题,但《文学的故乡》呈现故乡给予作家的滋养,如片中韩少功在乡间自得其乐的劳作。杨毅表示,这不仅是作家个体找回故乡之于文学的滋养,更是重新唤起人与自然、人与乡土的联结,这是新媒体时代的文学寻根,也是对甚嚣尘上的AI参与写作的反思,将文学交还给故土的滋养和心灵的抚慰。